はじめに:退職を「終わり」から「新たな始まり」へ

かつて「退職」は、日本企業においてネガティブな響きを伴うものでした。特に、「退職者は裏切り者」とまで言われる風潮があったほんの数年前までは、退職後の社員との関係を積極的に構築する企業はあまり多くはありませんでした。しかし近年、人材流動性の高まりとともに、退職を「終わり」ではなく新たな「始まり」と捉え、企業価値向上に繋げる「オフボーディング」体験を設計する重要性が注目され始めています。

※オフボーディングとは…入社した社員が職場に適応するための支援プロセスであるオンボーディングに対して、オフボーディングは退職者が円満に退職できるようサポートするプロセスを指します。

この潮流の中、日本の製薬業界を牽引するエーザイ株式会社(以下、エーザイ)が、従業員との関係性を再定義する新たな一歩を踏み出しました。

エーザイは、長年にわたり培ってきた「ヒューマンヘルス・ケア(hhc)」の理念に基づき、人々の健康と生活に貢献するだけでなく、社員との関係性も大切にしています。本レポートでは、エーザイ人事部が退職者との関係構築を皮切りに、在籍社員の働きがいや満足度を高め、エーザイの持続的な発展へと繋がることを目的にした「オフボーディング研修」ついてご報告します。

※こちらは過去にエーザイに在籍していた方専用のネットワークです

なぜ今「オフボーディング」なのか

エーザイではこれまで、「古き良きものを大切にする」という企業風土の中で、退職後の関係構築や円滑な送り出しといった、デリケートな人事課題に踏み込むことに及び腰な部分がありました。同社ピープル&コミュニケーション戦略部長の三瓶悠希氏は、かつて社内に「退職者に対して、どこか裏切り者という空気」があったと振り返ります。退職する側も残る側も良好な関係を望みつつも、「一緒の釜の飯を食って頑張ってきたのに、なぜ辞めるんだ?」という気持ちが先行し、去った社員との繋がりを避けるような風潮があったそうです。

しかし近年、エーザイでは、かつて共に切磋琢磨した退職者たちを「社外人的資本」として捉え関係構築することこそが、同社の大切にする「人的資本経営」の思想の延長にあるのではないかと認識を改め始めたと言います。退職者(アルムナイ)との関係性を良好に保つことで、新たなビジネス機会の創出や再雇用の可能性など、多岐にわたるメリットを享受できるのではないかと考えたのです。

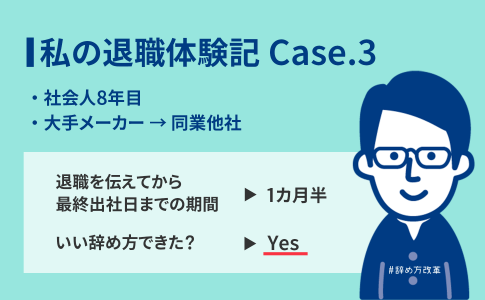

多くの企業にとって「退職」は、採用や育成と比べるとこれまで人事が積極的にメスを入れることができなかった分野でもあるでしょう。退職のプロセスにおいて不適切な対応があれば、長年築き上げてきた企業への愛着や信頼が一瞬で失われ、外部でのネガティブな情報発信につながるリスクも内在しています。三瓶氏も、実際に退職者から「エーザイのことは好きだけれど、実は退職時の体験があまり良くなかった…」という本音を聞き、「会社を好きでいてくれたのに、ネガティブな体験で関係が途切れてしまっている人もいるかもしれない」という考えに至ったと言います。この経験から、「辞める時の企業側の対応に課題がある」と感じ、オフボーディング体験改善の必要性を感じたとのことです。

アルムナイネットワークの導入も、様々な課題により当初の提案から約3年かかりました。しかし、「エーザイを辞めてエーザイを嫌いになっている人はほとんどいない」「もっと現役の人とエーザイが繋がれる何かがあればいいのに」という退職者の声も後押しとなり、2025年4月にはアルムナイネットワークの運用がスタートしました。

そのような背景のもと、エーザイでは、退職を迎える社員との関係構築をより良い形で開始させることを目的に、まずは手始めに人事部のメンバーが正しく「オフボーディング」と向き合えるよう、株式会社ハッカズーク提供の「オフボーディング研修」を実施しました。

この研修は、オフボーディングの必要性と意義を認識合わせし、自社のオフボーディング体験における現状の利点・課題点を洗い出し、理想的なオフボーディングに向けて、ネクストステップを明確にすることを目的に設計されたものです。組織長や人事担当者が退職プロセスにおいて、より適切かつ建設的なコミュニケーションをとるためのスキルとマインドセットを習得することに焦点を当てています。

実際の研修の内容は・・・

研修は、講義、ディスカッション、ロールプレイングを組み合わせた多角的なアプローチで実施されます。受講者は、自身の経験と照らし合わせながら、活発な意見交換を行いました。

研修冒頭では、まず現代の退職環境についての認識共有が行われました。近年、離職率が高まる傾向にあること、それは給与や労働環境といった要因だけでなくキャリア形成や自己成長といった動機が影響していることが、様々なデータを元に解説されました。退職代行サービス流行の背景にあるのは、職場での対話不足が根深く潜みます。「もっと早く相談してくれれば」という上司の思いと、そうは言っても本音を話しにくい部下の思いがすれ違ってしまっている現実が浮き彫りにされました。こうした解説を元に受講者には、いかに相談しやすい環境を作るかこそが離職防止にも繋がっているのだという気づきが生まれます。

冒頭で説明された人材流動性を背景に、一定数の退職は受け入れる必要があると仮定するならば、部下が退職を願い出た際に行うことは、単なる引き留めにとどまらず、いかに退職後の関係を構築して将来的な価値創出を図ることができるのかに注力するべきでしょう。

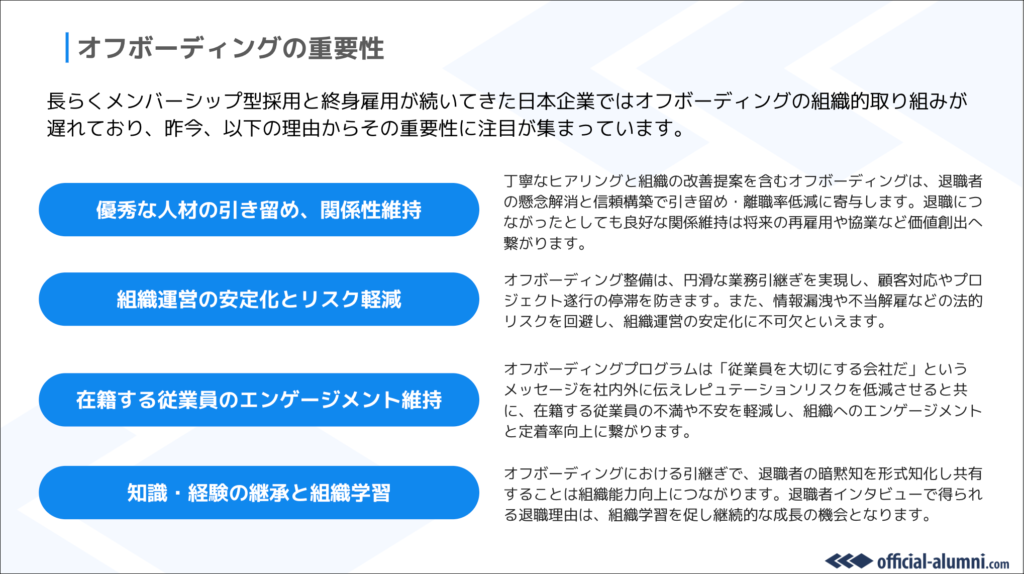

オンボーディングが新入社員の適応支援であるのに対し、オフボーディングは「退職者が円満に組織を離れ、良好な関係を維持できるようサポートするプロセス」と定義されています。これまで多くの企業で注力されてこなかったオフボーディング設計は、具体的に以下のメリットをもたらします。

講義後のディスカッションでは、「現在のオフボーディングの対応状況」に関する洗い出しが行われました。例えばポジティブな体験としては、退職者視点では「上長が親身になって相談に乗っていて、大切に思ってもらえていると実感できると思う」、在籍社員視点では「退職意向がある社員に対して、とても丁寧に面談を実施していたことで、その状況を見守っていた社員も「退職者を含め社員を大切にする風潮が根付いていると感じた」といった声が聞かれました。「退職者視点で考えることは意外と難しい」という点も、気づきの一つです。

一連の議論を通じて、オフボーディングの真の価値は、単なる離職防止に留まらず、退職プロセスにおける対話の質を高め、退職後も良好な関係を維持することにあるという認識を受講者全員で持つことが出来ました。

退職者を気持ちよく送り出す会社の姿勢は、在籍社員の働きがいや満足度にも大きく影響します。「エーザイが退職する社員に対しても誠実に向き合い、大切にする会社である」と現役社員が認識することで、彼らの会社への信頼と満足度を高めることでしょう。社員に安心してキャリアを築ける環境を提供することは、企業の魅力向上にも繋がります。

研修のハイライトの一つは、退職者との面談を想定したロールプレイングでした。

受講者は退職者の立場と面談対応者の立場を双方経験することで、「本音の部分をどう引き出せばいいか分からなかった」「どんな言葉をかければ良いか分からず、難しかった」「退職者の立場では、本音は違うところにあった」といった声が聞かれ、退職面談の難しさを実感する機会となりました。

その中で、取り入れるべき対応として特に受講者の共感を得たのは、「まず、最初の一言目を準備しておくこと」でした。この「一言目」が傾聴できるかどうかの分かれ目となり、それ以降はとにかく相手の話に耳を傾ける「傾聴」が重要であるという講師からのフィードバックに受講者達がうなずきます。

エーザイの人的資本経営におけるオフボーディング設計の意義とは

本研修を通して、受講者全員が、オフボーディングの意義を知識として学ぶだけでなく、実際の体験を通して具体的な気づきや示唆を得ることができました。

受講者からは以下のような振り返りの声が挙がりました。

退職面談が日頃のコミュニケーションや1on1の積み重ねの延長線上にあり、日々のコミュニケーションの重要性を改めて認識しました。

退職者の気持ちになって考えたことがあまりなかったので、研修を通じて退職者側の立場になって考えることができたことは学びになりました。

研修の実施を決定された三瓶氏は、今回の研修を通じて次のように述べ、今後の意気込みを語られました。

「会社として、辞められた方も、今エーザイにいる方も、我々は人的資本だと考えています。人的資本の概念を広げ、定年で辞められる方も、途中で辞められる方も、求職者も、エーザイの資産と捉えて考えていかなければならない。

人材の流動性が高まる中で、退職者がどんな思いを持って退職するかを知り、適切に対応できるよう、今後オフボーディングの取り組みを全社的に進めていかなければならないと感じた。そうでなければ、人に優しい会社とは名乗れない。」

本研修は、エーザイが長年育んできた「古き良きもの」を大切にする文化を尊重しつつも、退職後の関係構築というこれまで慎重に扱われてきた人事課題に対し、明確な一歩を踏み出す機会となったことでしょう。研修での深い学びを通して、受講者達は「エーザイが変化を恐れずより良い企業へと進化し続ける」という強い意志を再確認させるものになりました。今後エーザイの「人的資本経営」が更なる発展を見せることに期待が高まるばかりです。

※こちらは過去にエーザイに在籍していた方専用のネットワークです