【1/20(水)開催】「辞めたけど良い会社ランキング」から考える「辞め方改革」の必要性。終身雇用を前提としない時代の採用ブランディングを考える

転職が当たり前になり、一生に複数社所属するのが一般的になりつつある今、「ずっと働き続けてもらうことを前提とした採用」から「終身雇用を前提としない採用」に切り替える必要性が生じています。採用の前提が変わるということは、採用ブランディングの在り方も変わるということ。そこで本ウェビナーでは、「終身雇用を前提としない時代の採用ブランディング」を考えます。

転職が当たり前になり、一生に複数社所属するのが一般的になりつつある今、「ずっと働き続けてもらうことを前提とした採用」から「終身雇用を前提としない採用」に切り替える必要性が生じています。採用の前提が変わるということは、採用ブランディングの在り方も変わるということ。そこで本ウェビナーでは、「終身雇用を前提としない時代の採用ブランディング」を考えます。

多くの企業で人材流出や人手不足が叫ばれる中、即戦力となる人材を獲得する制度として注目を集めているのが、アルムナイ採用だ。本稿では、一般企業や金融機関で導入が進む、アルムナイ採用について解説する。

2020年12月3日に開催したHRog編集部主催ウェビナー「『退職者』が新たな鍵に?2025年予測から考えるこれからの採用・組織づくり『アルムナイ編』」では、株式会社ハッカズークの天野氏とHRog編集長の菊池が対談。優秀な退職者とのこれからの付き合い方について話を聞きました。

キリンホールディングス(HD)の磯崎功典社長は、読売新聞のインタビューに応じ、研究職などの専門分野でいったん離職した社員の採用を増やす考えを明らかにした。優秀な人材を呼び戻し、新たな事業の掘り起こしにつなげる狙いだ。

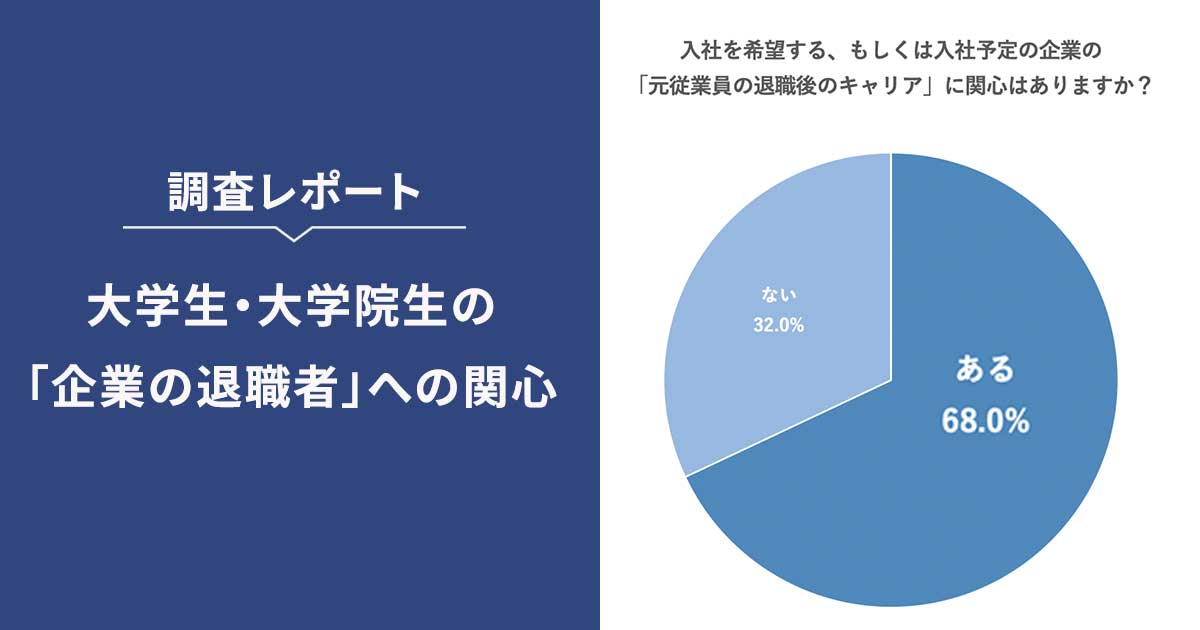

株式会社ハッカズークは、2022年卒の新卒採用コンテンツの可能性を探ることを目的とし、就職を希望している18〜29歳の大学生・大学院生を対象に「企業の退職者への関心」を調査しました。

【ハッカズーク】退職者と企業の繋がりをビジネスに。人事領域で話題のアルムナイとは?(ゲスト:鈴木仁志)/前編

アルムナイ研究所の事務局である株式会社ハッカズークは、20〜40代の転職経験者を対象に、「過去在籍した企業との交流と協業の可能性」に関する調査を行いました。

2年前、ぼくは大好きだったトヨタの人事部を辞めた。思い返せば、入社式で豊田章男社長がこんなことを言っていた。「つらいと思ったら、まず3日。3日間は歯を食いしばる。3日頑張れたら、次は3週間。さらにその次は3か月。そして、3年。3年は一生懸命がむしゃらに働きましょう」トヨタでの3年間は決して「歯を食いしばって耐える」ようなつらいだけのものではなかった。むしろ、たくさん鍛えてもらい、貴重な経験をさせていただいた先輩方を心から尊敬しているし、今でも仕事、プライベートを問わず関係を続けられるその懐の深さには感謝の気持ちしかない。でもぼくは、結果だけ見ればトヨタを3年でやめた。

「卒業生、同窓生」が語源となり、OBOGの集まりとして、これまで海外MBAや欧米コンサルティングファームなどを中心に導入されて来た「アルムナイ」。いま、人と組織の新しい関係性の在り方として日本でも注目を集めていますが、その最新動向と日本におけるアルムナイが目指す方向性をご参加者とともに考えるシンポジウムを、アルムナイ活動のサポートで実績のあるハッカズークが設立した研究所とWASEDA NEO共同で開催いたします。

「このコロナ禍の中、一人ひとりの力をどう高めていくべきか」。丸紅で金融・リース事業本部の課長を務める大澤集さん(42)は目下、いかに新型コロナウイルスによる影響を抑え、チームのパフォーマンスを発揮するかを思案する日々だ。職場を切り盛りする姿からはベテランの風格すら漂うが、実はここに来てまだ6年ほど。かつて新卒で入った丸紅を1年で辞め、複数の仕事を経て12年ぶりに古巣に戻った再入社社員だ。